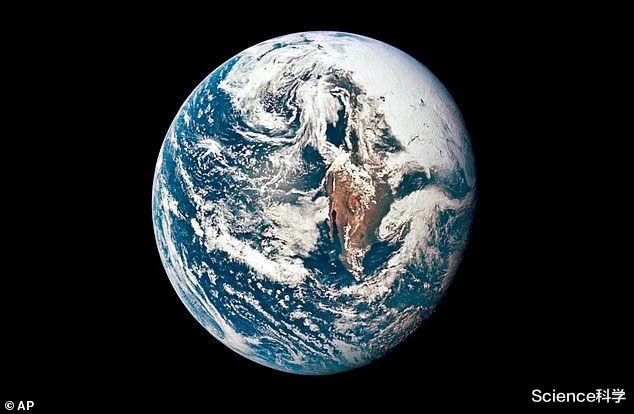

时间小偷! 地球自转突然加速, 悄悄“偷”走了你1.5毫秒!

“刚刚经历的24小时,可能比你经历过的任何一天都短!”

最近,科学家的一项新发现引发了热议——受地球自转加速影响,今年的某些日子可能成为“史上最短日”。比如今年7月9日、7月22日和8月5日,这三天的时长比标准24小时(86400秒)短了1.3到1.51毫秒。

地球自转在“跑加速”?这些数据记录了变化

要理解“最短日”,得先知道地球自转的“标准速度”。通常,地球自转一周(即一个太阳日)是严格的24小时。但科学家通过高精度原子钟(通过测量原子振动计时的“宇宙级秒表”)发现,自2020年起,地球自转突然开始“提速”:

2020年7月19日,日长比标准短1.47毫秒;

2022年6月30日,日长缩短1.59毫秒,创下当年最短;

迄今为止记录的最快的一天是一年前的 2024 年7月5日,当时地球自转一周比标准的 24 小时快 1.66 毫秒。

不过,这种“加速”并非持续不变。2023年地球自转曾小幅放缓,但2024年又重新“踩油门”,导致多个日子刷新了“最短日”记录。

为什么地球突然转得更快了?科学家给出这些可能

地球自转速度的变化,本质上和“质量分布”有关——就像花样滑冰运动员收臂时会转得更快,地球内部或表面的质量移动,也可能改变自转速率。目前,科学家推测了几个关键因素:

1.气候与冰川的“小扰动”

北半球夏季时,树木生长、叶片展开,相当于把部分质量从地面“搬到”更高处(离自转轴更远),反而可能减缓自转?但别急,另一个现象更关键:全球变暖导致冰川加速融化,原本堆积在极地的巨量冰盖(质量集中)融化后,水流向海洋扩散(质量分散),反而可能让地球转得更快——类似滑冰运动员张开手臂后突然收紧。

2.地核的“内部骚动”

地球并非实心球,核心是高温液态金属的“海洋”。这些液态金属的流动会改变地球的形状和质量分布,进而影响自转速度。科学家推测,近年地核活动的变化可能是加速的“幕后推手”之一。

3.大气与洋流的“无形力量”

大气环流、海洋洋流的季节性变化,也会轻微改变地球表面的质量分布。例如,厄尔尼诺现象引发的异常天气,可能通过调整大气质量分布,对自转速度产生微小但累积的影响。

0.001秒的变化,真的会影响我们吗?

“少了1毫秒,不过是眨两次眼的时间,有什么大不了?”

还真不是小事。现代社会的高精度技术,比如卫星导航(GPS)、通信网络、金融交易系统,都依赖“分秒必争”的时间同步。如果地球自转加快导致“日长”持续缩短,现有的时间系统(协调世界时UTC)可能需要调整——过去我们曾通过“闰秒”(加一秒)来校准地球自转的“减速”;如今若加速持续,未来可能需要“负闰秒”(减一秒),这在人类历史上从未发生过。

慢了几亿年,突然“急刹车”?

有趣的是,在过去几十亿年里,地球自转其实一直在“减速”——月球的引力像“刹车”,通过潮汐作用逐渐拉长一天的长度。科学家曾预测,2亿年后一天可能变成25小时。但2020年以来的加速,像是地球突然踩了一脚“油门”,打破了长期趋势。

目前,科学家仍在综合分析月球轨道、地核活动、洋流和大气变化等因素,试图解开这一“加速之谜”。

你觉得地球自转突然加速,还可能和哪些因素有关?

欢迎在评论区分享你的脑洞!

如果未来真的要“删掉一秒”,你会用这一秒做什么?